政策観測室 最終更新:2025-08-16

導入

2025年、電気代の請求書を見るたびに「高くなった」と感じている家庭は多いはずです。

その要因は電力量単価の値上げだけではありません。「再エネ賦課金」や「燃料費調整額」など、仕組みを理解しにくい項目が家計をじわじわ圧迫しています。

これらは国のエネルギー政策、国際エネルギー価格、為替動向が複雑に絡み合い、政治判断によっても大きく変化します。

本記事では、制度の仕組み、最新動向、過去からの推移、将来試算、政党別の方針、海外比較、そして家庭でできる対策までを網羅的に解説します。

📝 要点まとめ

- 電気料金は「基本料金」「電力量料金」「再エネ賦課金」「燃料費調整額」で構成。

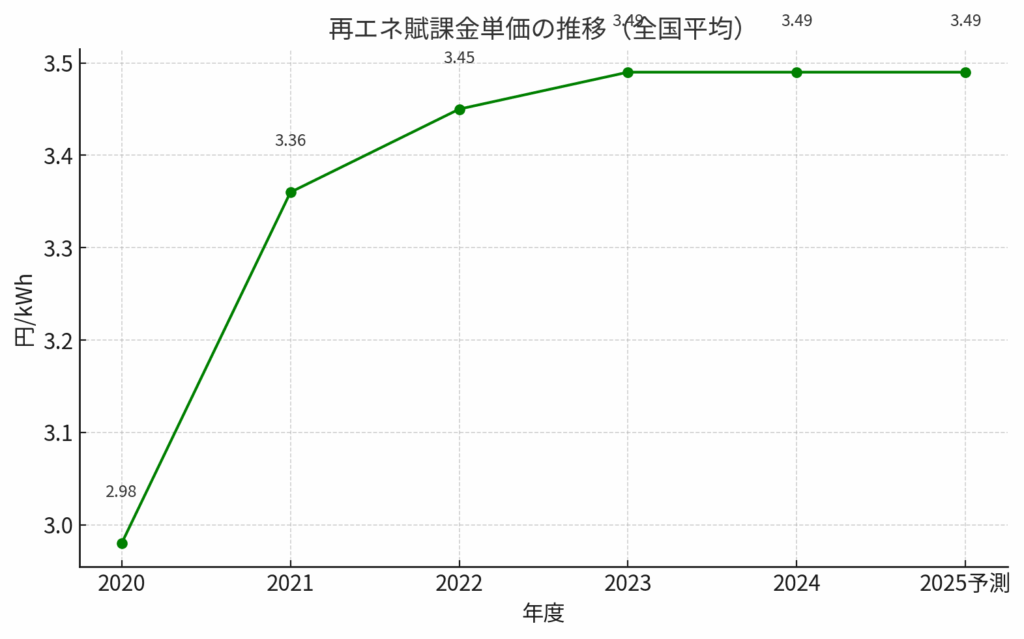

- 再エネ賦課金は再生可能エネルギー導入の財源で、2024年度から単価が再び上昇。

- 燃料費調整額は原油・LNG・石炭価格と為替に連動し、国際情勢の影響を直接受ける。

- 政府の電気代補助は2025年3月末終了予定。終了後は負担が急増する可能性。

- 将来試算では平均家庭で年+1.5〜3万円、燃料高騰時は+4万円超の負担増も。

1. 電気料金の構造

日本の電気代は大きく4つの要素で成り立ちます。

① 基本料金

契約アンペア数に応じた固定料金。例:30Aで858円/月(東京電力)。

② 電力量料金

使用量(kWh)に比例。多くの地域で3段階料金制を採用。

③ 再エネ賦課金

FIT/FIP制度を支える全国一律の負担金。2024年度単価は1kWhあたり1.98円(前年+0.31円)。

④ 燃料費調整額

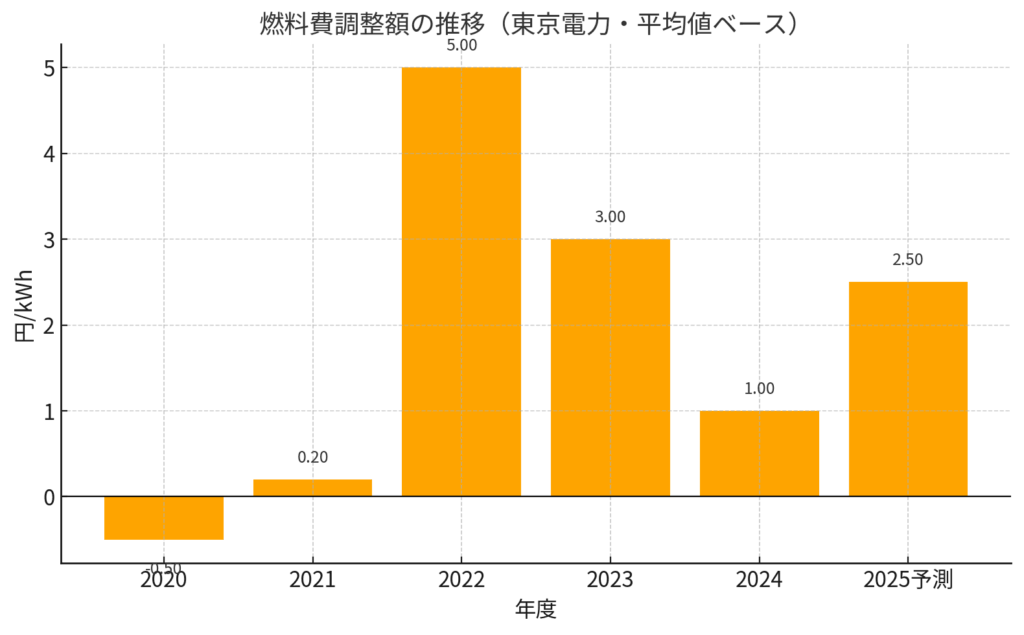

火力発電の燃料輸入価格と為替に基づき毎月変動。2022年秋に過去最高水準を記録。

2. 過去〜現在の推移

| 年度 | 再エネ賦課金単価 | 燃料費調整額(平均) | 年間負担増(300kWh/月) |

|---|---|---|---|

| 2015 | 1.58円 | – | +5,688円 |

| 2020 | 2.98円 | -500円/月 | +10,728円 |

| 2022 | 3.45円 | +1,500円/月 | +30,300円 |

| 2024 | 1.98円 | +1,000円/月 | +19,128円 |

📌 短評:燃料費調整額の変動が、再エネ賦課金以上に家計インパクトを与えていることが明確です。

3. 最新動向(2024〜2025年)

- 中東情勢の緊張による原油・LNG価格の反発。

- 円安傾向が輸入コストを押し上げ。

- 再エネ買い取り費用の増加で賦課金が上昇。

- 政府補助金の縮小・終了が確定。

4. 将来試算(平均家庭・300kWh/月)

| 年 | 再エネ賦課金 | 燃料費調整額 | 合計負担 |

|---|---|---|---|

| 2025(補助終了) | +7,128円 | +24,000円 | +31,128円 |

| 2027(燃料高騰) | +7,500円 | +36,000円 | +43,500円 |

📌 短評:補助金終了時点で負担は急増し、燃料高騰時はさらに大幅増。政策判断次第で家計影響は数万円単位に。

5. 国政政党の方針比較(2025年時点)

| 政党 | 再エネ賦課金 | 燃料費調整額 | 補助金方針 |

|---|---|---|---|

| 自由民主党 | 現行維持 | 市場連動維持 | 2025年3月終了 |

| 立憲民主党 | 一時凍結 | 上限設定 | 延長 |

| 国民民主党 | 軽減案 | 上限設定 | 延長 |

| 公明党 | 低所得者軽減 | 市場連動維持 | 一部延長 |

| 日本維新の会 | 制度見直し | 市場連動維持 | 段階廃止 |

| 参政党 | 廃止 | 撤廃 | 恒久化 |

| 日本共産党 | 廃止 | 撤廃 | 恒久化 |

| れいわ新選組 | 廃止 | 撤廃 | 恒久化 |

| 社会民主党 | 廃止 | 撤廃 | 恒久化 |

| 日本保守党 | 減額 | 上限設定 | 延長 |

| チームみらい | 廃止 | 撤廃 | 恒久化 |

📌 短評:廃止派と維持派が明確に分かれ、「国費で支えるか市場に委ねるか」という根本的スタンスの違いが際立ちます。

再エネ賦課金や燃料費調整額の「廃止・撤廃」を掲げる政党は少なくなく、特にれいわ新選組、日本共産党、社会民主党、参政党、チームみらいなどは恒久的補助金も併せて主張しています。

一方で、自由民主党・日本維新の会などは市場原理を重視し、制度維持または段階的廃止の立場を取っています。

6. 海外比較

- ドイツ:再エネ賦課金を2022年に廃止、財源を国費に切替。

- フランス:電気代上昇率を法で上限規制(年4%以内)。

- 英国:燃料価格上限制度(Price Cap)で年2回更新。

- スペイン:電力税を一時的に減税、再エネ負担も軽減。

📌 短評:欧州では「課金廃止・上限規制・減税」で消費者保護が主流。日本は負担軽減策で後れを取っている。

7. 家庭でできる負担軽減策

- 契約アンペアの見直し(例:40A→30Aで年約3,000円節約)。

- 省エネ家電への買い替え(高効率エアコン・LED照明)。

- 太陽光発電や蓄電池導入(余剰売電で相殺)。

- 料金プランの切替(深夜割引・オール電化プラン)。

FAQ

Q. 再エネ賦課金はいつまで続く?

現状は期限なし。再エネ普及と国の財政方針による。

Q. 補助金終了後の影響は?

即座に月1,000〜2,000円の値上げとなる見込み。

まとめ

電気代はエネルギー政策と国際市況に大きく依存し、政治判断が直接家計に響きます。 2025年以降は補助金終了と再エネ賦課金上昇が重なり、負担増が避けられない可能性が高いです。 制度の仕組みを理解し、価格変動に備えた家計対策が必須となります。

補足:300kWhは一般家庭の標準使用量?

総務省「家計調査」や電力会社の公開データによれば、4人家族(都市部・オール電化でない家庭)の月間電力使用量は概ね280〜320kWhが平均値です。 季節によっては冷暖房需要で大きく変動しますが、試算で用いる300kWhは一般家庭の標準的なモデルとして妥当とされています。

再エネ賦課金や燃料費調整額は適切に運用されている?

再エネ賦課金とは?

再エネ賦課金は、固定価格買取制度(FIT/FIP)の財源として、全国一律で電気料金に上乗せされているものです。電力会社は利用者から集めたお金を再生可能エネルギー事業者に支払い、再エネ導入を促進しています。

ただし、この負担は家庭と中小企業に集中し、大手企業は免除や自家発電を利用できるため「不公平ではないか」という批判もあります。

燃料費調整額とは?

燃料費調整額は、LNG・石炭・原油の国際価格の変動を、電気料金に反映する仕組みです。輸入価格が高騰すれば電気代が上がり、下落すればマイナス調整されます。

円安の影響も大きく、日本のエネルギー自給率の低さがそのまま家計に跳ね返っているのが実情です。

問題点と課題

- 再エネ賦課金

- 家計全体で年間1兆円を超える負担。

- 一部の再エネ事業者には過剰利益が発生しているとの指摘。

- メガソーラー開発での土地利用や環境破壊の懸念。

- 燃料費調整額

- 世界市況に依存しており、国が直接コントロールできない。

- 2022年以降のエネルギー危機では、上限撤廃が議論となった。

政策的な対応と透明性

政府は「再エネ導入加速のため必要」としていますが、徴収額の透明性や使途が十分に開示されていない点は国会でも問題視されています。

燃料費調整制度についても、為替変動や価格ラグの是正を含めた見直しが進められています。

各政党のスタンス

- 自民党・公明党:現行制度を維持しつつ再エネ拡大を推進。

- 立憲民主党・国民民主党:一時的な負担軽減策を提案。

- 維新・参政党・保守系:再エネ賦課金の廃止や抜本見直しを主張。

- 共産党・れいわ・社民:再エネ推進には賛成だが、事業者優遇の不透明さを批判。

参考リンク一覧

| 分類 | 名称 | リンク |

|---|---|---|

| 国内統計 | 総務省 家計調査 | https://www.stat.go.jp/data/kakei/ |

| 国内統計 | 経済産業省 再エネ賦課金単価 | https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/ |

| 国内統計 | 東京電力 燃料費調整額 | https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/charge/fuelcostadjustment/ |

| 政策情報 | 内閣府 エネルギー政策 | https://www.cao.go.jp/ |

| 政策情報 | 経産省 資源エネルギー庁 | https://www.enecho.meti.go.jp/ |

| 海外事例 | ドイツ連邦経済気候保護省 | https://www.bmwk.de/ |

| 海外事例 | フランス経済財務省 | https://www.economie.gouv.fr/ |

| 海外事例 | 英国 Ofgem(エネルギー規制庁) | https://www.ofgem.gov.uk/ |

関連記事

- ガソリン減税延長は家計を救うのか?背景・最新情報・将来試算【2025年最新版】 – 燃料価格と家計影響のつながりを知るならこちら

- 軽油減税対象外ならどうなる?物流・家計・物価への影響を徹底試算【2025年最新版】 – 輸送コストや物価上昇のシナリオをデータで解説

- 歴代消費税増税で家計はどう変わった?可処分所得減衰率を徹底分析【2025年最新版】 – 家計の可処分所得に与える政策の影響を時系列で理解

コメント